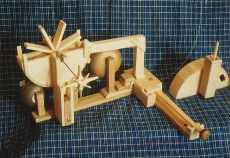

Thomas ReinhardtDie Verwirklichung einer Idee für ein PortativDieser Artikel erschien in: Ars Organi, Heft 1/1990, S.47f. Selten werden Portative für den praktischen Gebrauch gefertigt. Meistens sind es nur schöne Lehrstücke zur Vorbereitung auf größere Orgeln oder Anschauungsmaterial für Orgelbauinteressenten. Das Opus 1 des Autors wurde als Übungsinstrument zum Einstudieren der Schola- und Kantorengesänge für den Gottesdienst entworfen. Trotz fehlender handwerklicher Ausbildung wurde der Wunsch, ein Instrument zu bauen, 1984 durch Beginn der Planungsarbeiten in die Tat umgesetzt. An elektrischen Maschinen waren eine kleine selbstgebaute Kreissäge und eine Bohrmaschine mit Ständer vorhanden. Darum wurden die Kanthölzer, Bretter und Leisten anhand der Konstruktionszeichnungen als Rohteile beim Schreiner bestellt. Es fand nur Massivholz Verwendung. Die eigentliche Bauzeit betrug ab 1986 in den folgenden 1½ Jahren insgesamt 550 Stunden, davon allein 260 Stunden für den Pfeifenbau und die Intonation. Das Führen eines Tagebuchs, in dem sämtliche Bauschritte und Erfahrungen aufgezeichnet wurden, soll später eine nützliche Quelle der Erinnerung sein. Auf der Ausstellung der Internationalen Orgeltagung 1989 in Freiburg/Brg. wurde das Instrument erstmals öffentlich vorgestellt. Die Konzeption des Portativs geht auf eine Anregung von Karl Bormann in seinem Buch über den Heimorgelbau zurück, in dem er vorschlägt, die Balganlage mit einem von der linken Hand betätigten Doppelschöpfer und einem zusätzlichen Regelbalg auszustatten. Da einerseits die Bälge zwischen Windlade und Tastatur eingebaut, andererseits aber die Proportionen des Gehäuses nicht gestört werden sollten, konnte der Winddruck wegen der verfügbaren Höhe nur auf 25 mm WS eingestellt werden. Diese Konzeption hat sich bei ein- oder zweistimmigem Spiel mit der rechten Hand als völlig ausreichend erwiesen, während mehrstimmiges Spiel mit beiden Händen einen geübten Kalkanten erfordert.

Der Klang des Instrumentes ist warm und sehr zart. Erstaunlicherweise trägt der 8' trotz enger Mensur das Plenum, während der 1' als Klangkrone dient. Die Repetition des Oktävleins wurde notwendig, da die hohen Pfeifen mehr Winddruck zum Sprechen benötigt hätten als vorhanden war.

Die Herstellung der Oktävlein-Pfeifen erfolgte nach einer besonderen Methode aus dem vollen Material, wobei in einem Arbeitsgang drei Seiten fertig waren und jede Pfeife aus nur vier Holzteilen besteht. Auf der Kreissäge wurde eine nicht ganz durchgehende Nut in die Holzleiste gearbeitet, wobei die Pfeifenrückseite oben lag. Der Sägeblattauslauf liegt noch innerhalb des hohen Pfeifenfußes. Durch Verändern der Sägeblatthöhe und Anzahl der nebeneinander liegenden Schnitte sind die Pfeifeninnenmaße exakt erreichbar. Der Kern ist wegen seiner Winzigkeit das schwierigste Teil bei dieser Bauart und verlangt bei der Herstellung viel Fingerspitzengefühl. Wesentlich einfacher zu bauen und zu intonieren war das vom Klang her wichtigste Register, der Principal 4'. Bei der Verleimung der Pfeifenwände für den Principal und für die Quintade wurde auf die in Ars Organi 3/86, S. 167f., beschriebene Methode von Gottlieb Näser zurückgegriffen, wobei die Rückwand zwischen die Seitenwände gesetzt wurde. Zur Erreichung eines rechtwinkligen Pfeifenkörpers wurden im gleichen Arbeitsschritt der Kern und ein Kernrest oberhalb der späteren Pfeifenmündung verleimt. Beim Ablängen der Pfeife entsprechend der Tonhöhe wurde der Kernrest abgesägt. Die Quintadenintonation erfolgte unter Zuhilfenahme eines Oszilloskops mit vorgeschaltetem Mikrofon. Der schönste Quintadenklang ergab sich in Versuchen bei einer Aufschnitthöhe von 2/7 der Labienbreite. Auch zum Legen der mitteltönigen Stimmung wurden die Luftschwingungen mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht. Der Zimbelstern ist zwischen den hinten im Gehäuse stehenden Pfeifenreihen des Principals und den in der Mitte befindlichen der Quintadena mit der Achse auf Höhe des Tones dis² angeordnet. Der Stern im Prospekt wurde aus Lindenholz geschnitzt und mit Kompositionsgold überzogen. Seine Welle aus 2-mm-Messingdraht wurde fliegend gelagert auf Messingschneiden und durch eine Blindpfeife des Registers Quintadena geführt. Der Antrieb erfolgt mit Spielwind, der durch eine 3-mm-Düse tangential auf das 8flügelige Turbinenrad gelenkt wird. Nach Öffnen des Ventilschiebers muß der Stern von Hand angeworfen werden. Ein automatisches Anlaufen würde einen höheren Winddruck benötigen, was eine schnellere Rotationsgeschwindigkeit als jetzt 90/min zur Folge hätte. Ein Exzenterdraht hebt abwechselnd die drei Glockenhebel, die dann durch Schwerkraft in ihre ursprüngliche Lage zurückfallen. Die drei Schalenglocken stammen aus einem Wiener Spezialgeschäft für Uhrmachereibedarf und haben zufällige Tonhöhen (b4, e5, b5). Eine detaillierte Beschreibung des Zimbelsterns findet sich in: Die Hausorgel, Heft 7/1996, S. 45-48. Abschließend sei vermerkt, daß es sich gelohnt hat, auf Bormanns Anregung einzugehen und das Instrument mit handgeschöpftem Wind auszurüsten. Im praktischen Gebrauch hat sich das Instrument gut bewährt und bereitet dem Autor viel Freude. Interessierte können das Portativ nach vorheriger Terminabsprache besichtigen. (tr) | ||||||||||||||||||||